專題匯總:血清標志物與頸動脈粥樣硬化

2025-07-16 09:48:49 by admin ![]() 79

79

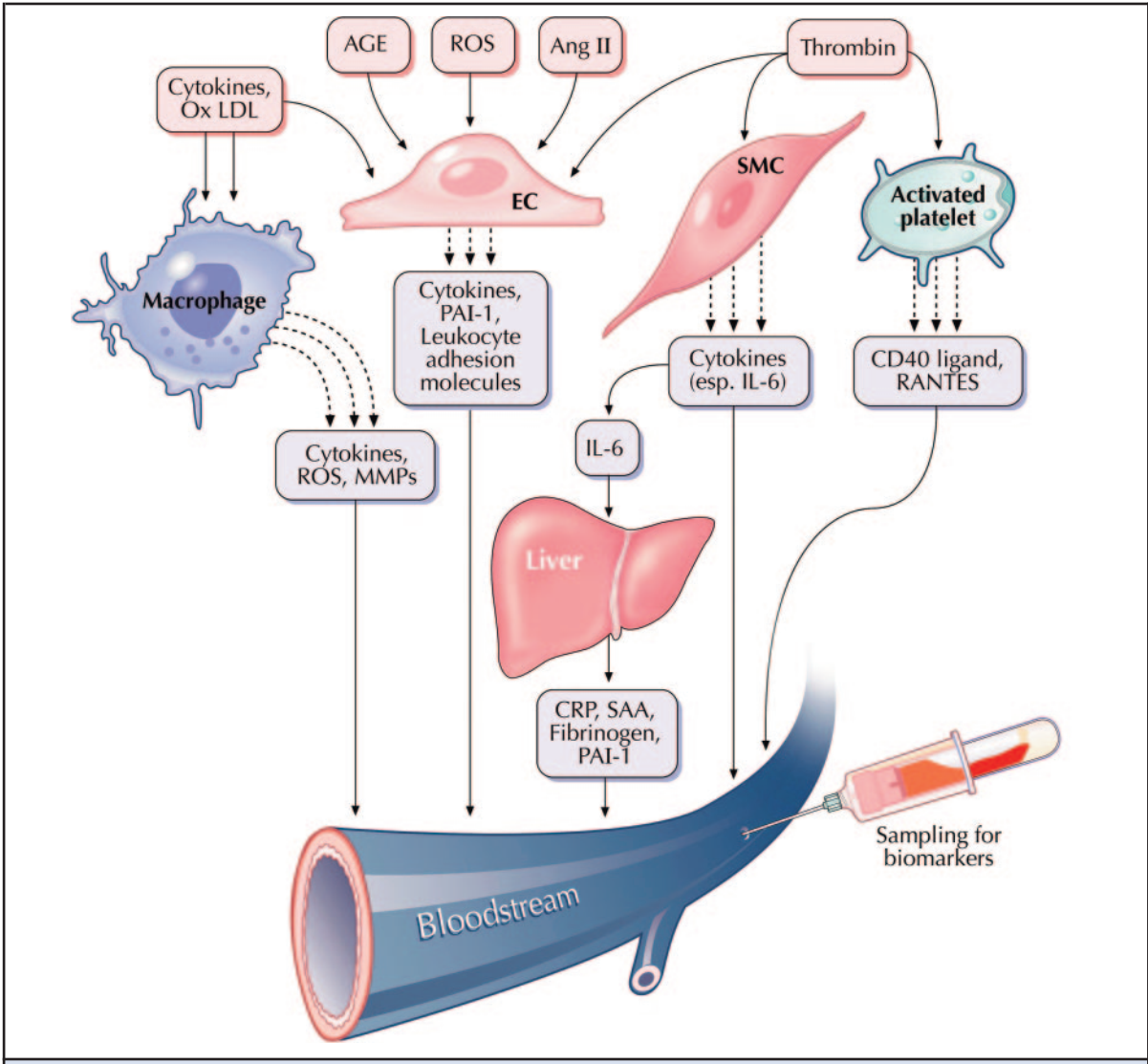

PlaqueView,在疾病診斷和預警中意義重大。血清標志物是了解疾病病理機制的一個重要窗口。結合影像學和血清學信息,有助于由表及里了解動脈粥樣硬化發生發展的病理機制和分子通路,為臨床診療提供新的干預靶點,進而有效減緩逆轉動脈硬化的發展,甚至阻止后續心血管疾病的發生。本文將上個月的“血清標志物”系列文章進行二次梳理,希望能給讀者提供一條相對清晰的思路線索。

PlaqueView,在疾病診斷和預警中意義重大。血清標志物是了解疾病病理機制的一個重要窗口。結合影像學和血清學信息,有助于由表及里了解動脈粥樣硬化發生發展的病理機制和分子通路,為臨床診療提供新的干預靶點,進而有效減緩逆轉動脈硬化的發展,甚至阻止后續心血管疾病的發生。本文將上個月的“血清標志物”系列文章進行二次梳理,希望能給讀者提供一條相對清晰的思路線索。02、冠狀動脈和頸動脈粥樣硬化的血清代謝特征

Packard R R S , Peter L . Inflammation in Atherosclerosis: From Vascular Biology to Biomarker Discovery and Risk Prediction[J]. Clinical Chemistry, 2008(1):24-38.

Jenny N S , Olson N C , Allison M A , et al. Biomarkers of Key Biological Pathways in CVD[J]. Global Heart, 2016, 11(3):327.

Vergallo R , Crea F . Atherosclerotic Plaque Healing[J]. New England Journal of Medicine, 2020, 383(9):846-857.

04/頸動脈易損斑塊的血清標志物

狹窄程度比較低的患者,無論其是否有癥狀,干預措施仍存在爭議,越來越多的人開始意識到,單憑狹窄程度不能很好地指導干預措施的選擇。動脈粥樣硬化的發生發展過程牽涉很多機制,例如炎癥,脂質累積,凋亡,蛋白水解,血栓形成以及血管新生等。基于血清標志物,在體探索與易損斑塊相關的機制通路,對血管干預方案的選擇意義重大。

脂質代謝:易損斑塊常伴隨大脂質核,此外他汀類降脂藥物治療可降低25%首次中風事件的發生。反映脂質代謝和脂蛋白異常的血清標志物是動脈粥樣硬化穩定性的重要預測因子。例如:oxLDL是冠心病的一個常用生化指標,oxLDL與易損斑塊之間的聯系可能是由脂蛋白相關磷脂酶A2 (Lp-PLA2)介導;Lp-PLA2由髓系炎癥細胞產生,在病變血管中高度表達,并誘導促炎反應;在豬冠狀動脈疾病模型中使用選擇性Lp-PLA2抑制劑治療,發現斑塊大小和脂質壞死核心區減少;Lp-PLA2在癥狀性頸動脈斑塊中的表達高于無癥狀斑塊。此外,LDL, HDL,脂蛋白(a) (Lp(a))也在動脈粥樣硬化性心腦血管疾病中扮演重要角色:有研究表明,血清Lp(a)水平與易損斑塊的超聲檢查結果相關;此外,在一個小型觀察研究中,發現血清Lp(a)是頸動脈狹窄的一個重要的獨立預測因子。

炎癥:在動脈粥樣硬化斑塊的發展過程中,促炎和抗炎因子之間的平衡非常重要。測量反映炎癥水平的生物標志物,可以預測個體動脈粥樣硬化進展和斑塊不穩定的風險。血漿CRP可以用于區分穩定型和不穩定型冠狀動脈疾病,與穩定型患者相比,不穩定冠狀動脈疾病患者的CRP水平明顯偏高。在JUPITER試驗中,他汀治療降低了hs-CRP水平,在血清hs-CRP水平降低的患者中,減少了62%的心血管事件發生;在頸動脈狹窄中,hs-CRP與頸動脈粥樣硬化快速進展的形態學特征相關(基于超聲分類)。血清淀粉樣蛋白A (SAA)是一種急性期蛋白,在動脈粥樣硬化病變中升高;在急性冠脈綜合征患者中,SAA能夠預測預后不良結局;此外,SAA水平升高可以識別由動脈粥樣硬化血栓形成引起的缺血性卒中患者。IL-6是一種促炎癥細胞因子,也具有促動脈粥樣硬化的特性;IL-6由動脈粥樣硬化斑塊中不同類型的細胞產生,它會放大炎癥級聯反應,也是促凝細胞因子;在不穩定斑塊區域,IL-6的局部表達增加。

蛋白水解:基質金屬蛋白酶(MMP’s)和組織蛋白酶半胱氨酸蛋白酶(CCP’s)等蛋白水解酶的釋放是纖維帽糜爛/破裂的重要原因,從而導致急性心腦血管事件。一些頸動脈斑塊的研究表明,蛋白水解活性與斑塊不穩定性有關:在不穩定斑塊中,活性MMP-9濃度局部升高;在不穩定的頸動脈斑塊中過度表達蛋白水解酶可能導致血清水平升高; 癥狀性頸動脈斑塊患者組表現出較高的血清MMP-2和MMP-9水平。需要引起注意的是,在對癥狀性頸動脈狹窄患者進行血清標志物檢測時,往往難以區分其增高是易損斑塊的標志,還是缺血后腦損傷所致。

結論:與頸動脈易損斑塊高度相關的血清生物標志物主要是炎性和蛋白水解標志物,如hs-CRP、SAA、IL-6、MMP-9、MMP-2、TIMP-1和TIMP-2,這種無創識別高危患者的方法可能是未來頸動脈手術方案選擇的一個非常有前景的工具。值得注意的是,基于生物標志物在一般人群中篩選高危斑塊時,需要具有高度的特異性和敏感性,然而目前關于生物標志物的研究顯示,相對風險的增加可能還不夠高,難以應用于臨床實踐。

— THE END —

京公網安備 11010502042883號

京公網安備 11010502042883號