關于脂質核的觀點匯總...

2025-07-15 15:06:02 by admin ![]() 70

70

觀點1:大脂質核是斑塊易損性特征

The Lancet曾發表一篇關于頸動脈易損斑塊的綜述,該綜述對 2013.1.1-2018.12.31期間的隨機對照研究,隊列研究等進行了meta分析,總結了斑塊易損性特征(斑塊內出血,薄/破裂的纖維帽,大脂質核等),成像技術(US,CT,MRI),臨床意義(風險評估,輔助臨床決策等)這幾方面的最新研究進展和認知現狀。

關于脂質核(LRNC)和纖維帽, 該綜述提到,在頸動脈斑塊中,LRNC主要由膽固醇晶體,凋亡細胞碎片和鈣組成。纖維帽是一層纖維結締組織,將斑塊核心與管腔分開。LRNC可以預測卒中風險,在一項針對120個無癥狀個體的縱向MRI研究中,最大LRNC百分比(%LRNC = LRNC面積/壁面積)大于40%的頸動脈斑塊更容易發生纖維帽破裂。MRI對LRNC的檢測優于CT。超聲可以提供有關斑塊成分的信息,但很難將LRNC與斑塊內出血分開,因此其對LRNC的檢測并不是可靠的。

Saba, L., Saam, T., J?ger, H. R., Yuan, C., Hatsukami, T. S., Saloner, D., ... & Wintermark, M. (2019). Imaging biomarkers of vulnerable carotid plaques for stroke risk prediction and their potential clinical implications. The Lancet Neurology, 18(6), 559-572.

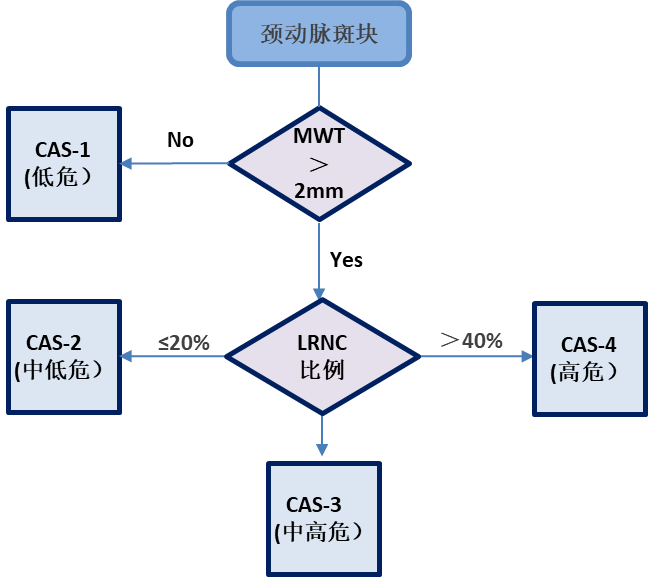

2010年,Undehill等在AJNR Am J Neuroradiol上發文,無創影像評估頸動脈粥樣硬化危險度:CAS評分,提出了CAS評分的概念和分級方法。如圖:

當MWT≤2mm時,CAS=1,低危;

當MWT>2mm,LRNC≤20%時,CAS=2,中低危;

當MWT>2mm,20%<LRNC≤40%時,CAS=3,中高危;

當MWT>2mm,40%<LRNC時,CAS=4,高危

CAS:Carotid AtherosclerosisScore 頸動脈粥樣硬化危險度評分;LRNC:Lipid-Rich Necrotic Core 脂質的壞死核;MWT:Maximum Wall Thickness 最大管壁厚度

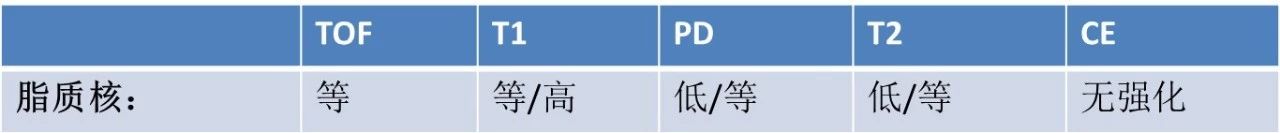

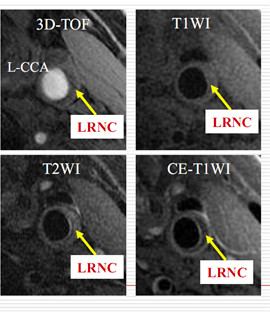

觀點3:高分辨核磁定量分析脂質核

MR-VPD檢查,基于MRI-PlaqueView分析多對比度磁共振圖像,可用于量化斑塊成分,確定斑塊性質,評估卒中風險。從科學研究到臨床應用,MRI-PlaqueView在全球的應用版圖已經覆蓋中國,美國、英國,意大利,西班牙,挪威,荷蘭,瑞典,日本、韓國等等,并取得了豐碩成果,部分科研成果舉例如下:

觀點4:糖尿病患者,斑塊一般有大脂質核?

目標:糖尿病與高危動脈粥樣硬化斑塊有關。本研究旨在基于血管壁磁共振成像比較中國糖尿病和非糖尿病患者的頸動脈粥樣硬化斑塊特征差異。

方法:從CARE-II(中國動脈粥樣硬化風險評估)多中心觀察性橫截面研究中招募前循環腦缺血癥狀的患者,經超聲測定有頸動脈粥樣硬化斑塊。隨后對有斑塊的患者進行磁共振成像。使用線性(連續變量)和邏輯回歸(二元變量)比較糖尿病和非糖尿病患者頸動脈斑塊的形態和組成特征。

結果:在招募的總共584名患者中,182名(31.2%)患有糖尿病。根據單變量分析,與非糖尿病患者相比,糖尿病患者具有較大的平均管壁面積(33.7 vs 31.1 mm2; P = 0.002),最大壁厚(3.2 vs 2.8 mm;P <0.001)和平均標準化壁指數(43.8%vs 41.0%; P<0.001),且鈣化(51.6%vs 36.6%; P = 0.001),富脂質壞死核(77.5%vs 58.5%; P <0.001)和高風險斑塊(29.7%vs 19.9%; P = 0.011)出現頻率明顯更高。在調整臨床特征后,鈣化(P = 0.018)和富脂質壞死核(P = 0.001)的存在差異仍然具有統計學意義。

結論:有癥狀的中國糖尿病患者比非糖尿病患者,頸動脈斑塊更容易出現鈣化和脂質壞死核心,這表明糖尿病患者可能會發展出更嚴重的動脈粥樣硬化疾病,應該在臨床管理中加以重視。

— THE END —

京公網安備 11010502042883號

京公網安備 11010502042883號