近1/3的腦血管患者,頸動脈斑塊為易損斑塊

2025-07-04 10:21:28 by admin ![]() 71

71

本文主要分享一篇關于易損斑塊數據的文獻,文獻涉及的實驗設計簡要總結如下:

本文主要分享一篇關于易損斑塊數據的文獻,文獻涉及的實驗設計簡要總結如下:納入人數:1047名受試者,均為癥狀性腦血管疾病患者

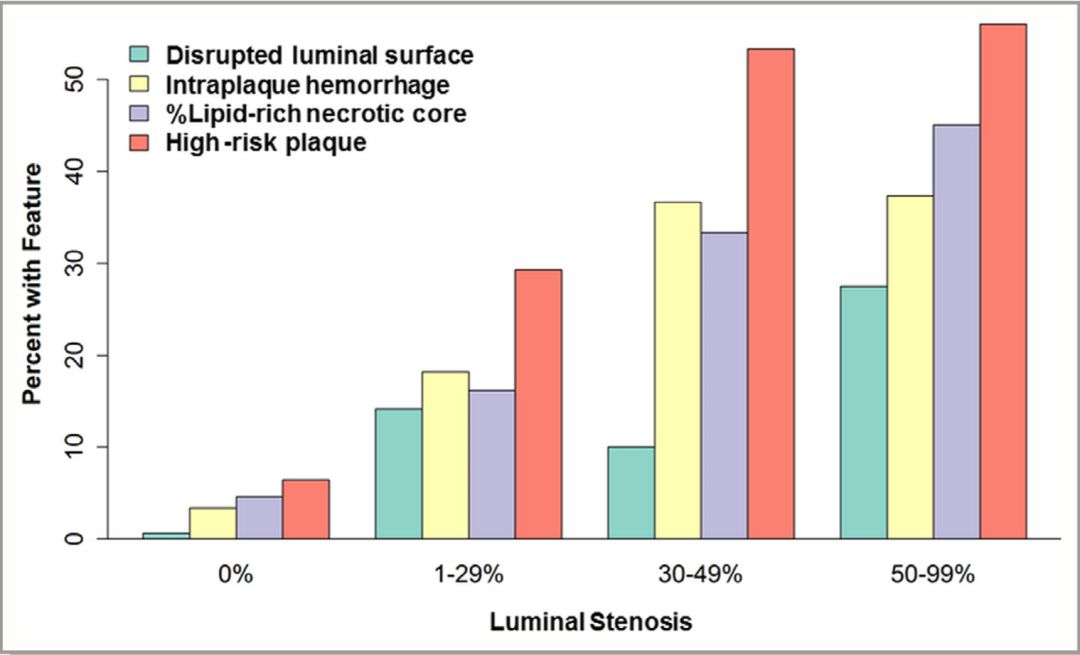

易損斑塊標準:有斑塊表面破潰,或大脂質核(>40%),或斑塊內出血

檢查方案:超聲篩查確定有頸動脈斑塊,多對比度磁共振檢查分析斑塊成分特征

結果:近1/3的腦血管疾病患者,頸動脈斑塊為易損斑塊,狹窄率小于50%的動脈中,易損斑塊也非常常見

【 Zhao X, Hippe D S, Li R, et al. Prevalence and Characteristics of Carotid Artery High‐Risk Atherosclerotic Plaques in Chinese Patients With Cerebrovascular Symptoms: A Chinese Atherosclerosis Risk Evaluation II Study[J]. Journal of the American Heart Association Cardiovascular & Cerebrovascular Disease, 2017, 6(8):e005831.】

— THE END —

京公網安備 11010502042883號

京公網安備 11010502042883號