前沿 | 動脈粥樣硬化滋養血管(VV)的新角色

2019-03-18 12:34:17 by admin ![]() 8279

8279

1.斑塊內新生血管珊瑚樣分支增加斑塊易損性 急性冠脈綜合征(ACS),多由斑塊破裂或糜爛引起,是人群的主要發病和致死原因。因此,現在有很多研究,試圖通過檢測易損斑塊,了解斑塊破裂機制,從而開發出可以預測未來心血管事件的工具。 由于缺乏可應用于患者的無創和高分辨率成像技術,這些試圖檢出易損斑塊的努力受到限制。Taruya et al通過應用光學相干斷層掃描(OCT),不僅研究血管腔,還研究可能與斑塊易損有關的管壁結構成分。他們使用OCT評估管壁外膜滋養血管(vasa vasorum,VV)和斑塊內新生血管,包括不同類型斑塊內的新生血管的三維結構。研究表明:

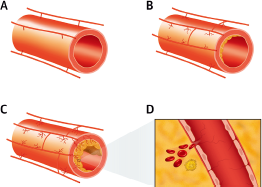

在破裂的斑塊中,斑塊內新生血管的珊瑚樣分支趨于增加,并且具有更豐富的巨噬細胞,這會增加斑塊的易損性。 2.血管壁滋養血管(VV)分支形成新生血管,參與斑塊發生發展 VV由復雜的微血管網絡組成,滋養大血管外層,包括冠狀動脈心外膜,主要分三種類型:

在沒有疾病的情況下,VV吸收管腔分子傳遞到外膜,維持血管穩態。 研究者認為,VV與冠狀動脈粥樣硬化的發生和發展有關。血管管腔面損傷,管壁內外平衡狀態改變,誘導VV擴張,VV又可以作為導管,引流細胞和非細胞促炎介質,促動脈粥樣硬化因子進入血管壁。VV血管常見于在動脈粥樣硬化最早期階段,甚至在動脈粥樣硬化斑塊發展之前。 隨著動脈粥樣硬化的進展和斑塊厚度的增加,管壁會進入缺血狀態,誘導釋放血管生成因子,促進新生血管(主要由外膜VV分支而來)形成。體外研究顯示VV密度在非鈣質斑塊斑塊中較高,在鈣化斑塊中較低,這說明VV參與了動脈粥樣硬化的發生和發展。 此外,早期冠狀動脈粥樣硬化患者的體內OCT研究顯示,斑塊內微通道的發展與內皮功能障礙有關,再次支持斑塊內新生血管在斑塊進展中的重要作用(圖A和B)。Taruya等人進一步支持斑塊容積,VV和新生血管的關系。

先前的病理學研究表明,斑塊內出血和斑塊破裂與微血管密度增加有關。Virmani et al報道,與具有嚴重管腔狹窄的穩定斑塊相比,易損斑塊和破裂斑塊的VV數量增加一倍以上,并且來自外膜的VV侵入斑塊遵循明顯的樹枝狀模式。新的微血管幾乎沒有支持細胞,并且內襯有滲漏的內皮細胞,可以局部滲出血液。斑塊內出血可通過沉積游離膽固醇和巨噬細胞來擴展壞死核心并誘導快速斑塊進展,這是具有破裂傾向的易損斑塊的特征(圖C和D)。 3.OCT評估VV受限于淺穿透深度,觀察微觀結構困難 然而,在體可視化分析與斑塊內新生血管是具有挑戰性的。作者說明,OCT成像可以識別斑塊內新生血管的不同類型,并且在破裂斑塊中發現新生血管的頻率很高。三維OCT上的珊瑚樣圖案可能代表具有滲漏內皮的新血管芽形成,這需要進一步的組織學驗證。因此,目前的研究強調了VV在冠狀動脈粥樣硬化進展中的重要性,有力地推動了相關研究進展的臨床轉化。 盡管OCT是體內評估VV是一種有效的成像方式,但由于淺穿透深度的限制,OCT在評估晚期病變的微觀結構(除脂質和鈣化結構之外)時異常困難,例如纖維粥樣斑塊和纖維鈣化斑塊。在這項研究中,由于圖像質量不能滿足VV分析的需求,幾名患者被排除在外。因此,OCT可能成為評估早期動脈粥樣硬化中VV作用的有效工具,但在晚期冠狀動脈粥樣硬化中受到限制。盡管如此,早期冠狀動脈粥樣硬化的OCT研究,將協助我們理解內膜增厚如何進展為易損斑塊。 4.VV分支珊瑚樣走行評估易損性和靶向治療新指標 這項研究的一個重要臨床意義是,OCT鑒定的VV可能成為斑塊進展和易損性的新指標。需要對同一病變的同一節段進行后續研究,以確定VV在斑塊進展和不穩定性中的確切作用。具有特定結構模式的內膜新生血管,例如呈珊瑚樣走行,可能代表斑塊有易于破裂的傾向,與ACS有關。 此外,VV可能是一種新的治療靶點。最近,已經有研究開始探索通過靶向抑制新生血管治療動脈粥樣硬化斑塊。斑塊內新生血管的珊瑚樣走行可構成斑塊消退和趨于穩定的新的治療靶標。 總之,Taruya等人使用OCT證明外膜VV和斑塊內新生血管與斑塊體積有關,斑塊內新生血管的特定結構模式與斑塊破裂有關。VV在斑塊進展和不穩定性中的確切作用,需要進一步的研究證明。 盡管該研究顯示了OCT可以評估外膜VV和斑塊內新生血管,但是OCT成像的局限性可能限制VV評估。我們需要一種具有高分辨率和深穿透深度的新成像模式,以闡明VV在斑塊進展和不穩定性中的作用。 本文翻譯自Journal of The American College of Cardiology編輯評論

|

京公網安備 11010502042883號

京公網安備 11010502042883號