匯總:動脈粥樣硬化的炎癥通路以及血清炎癥指標

2025-07-16 09:31:51 by admin ![]() 103

103

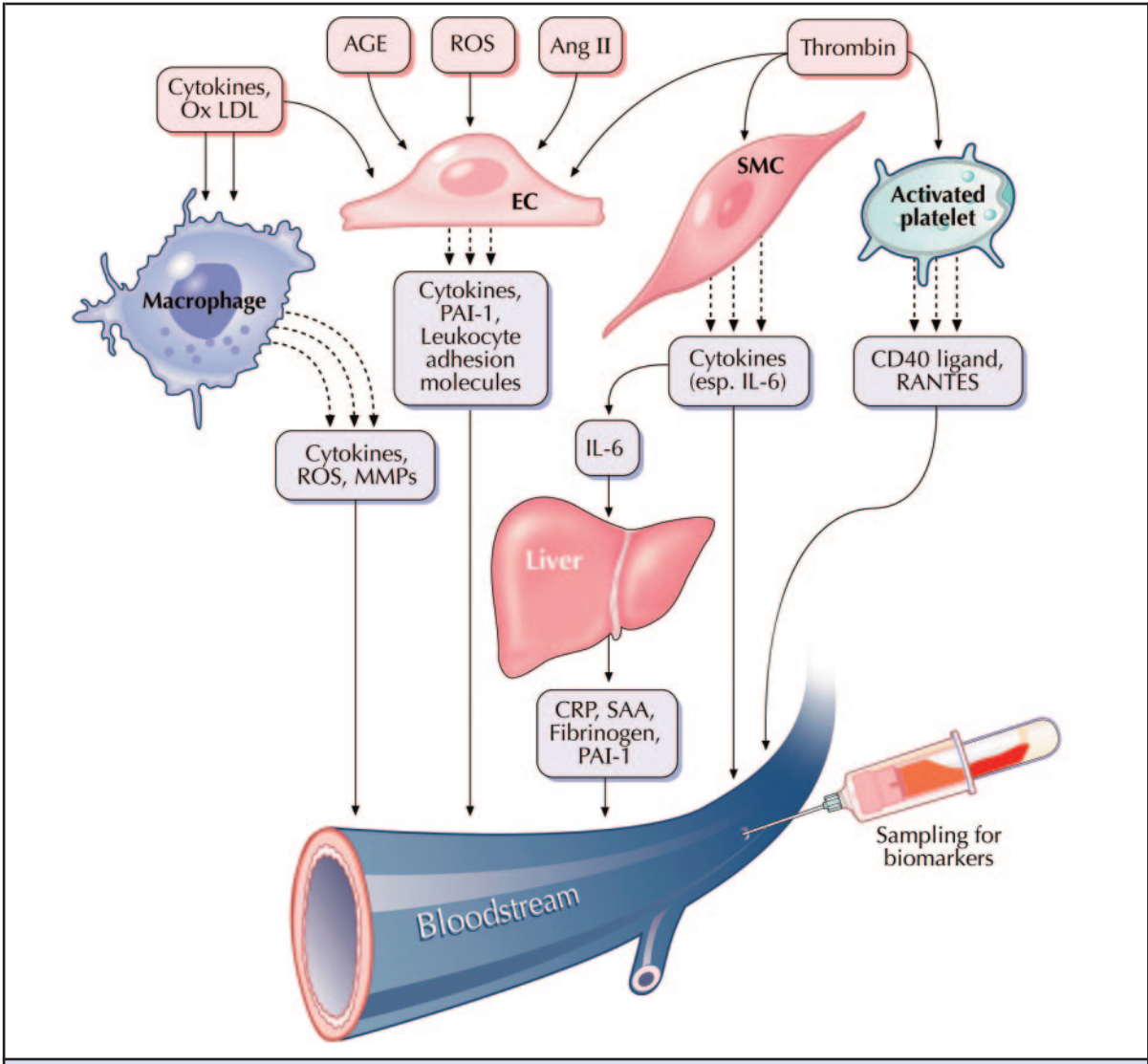

頸動脈粥樣硬化的外在表型可以通過各種影像學手段獲得,如磁共振,甚至可以通過各種后處理軟件進行量化分析,如MRI-PlaqueView,在疾病診斷和預警中意義重大。然而了解動脈粥樣硬化發生發展的病理機制和分子通路,有望為臨床診療提供新的干預靶點,進而有效減緩逆轉動脈硬化的發展,甚至阻止后續心血管疾病的發生。血清標志物是了解疾病病理機制的一個重要窗口。本文匯總整理了動脈粥樣硬化的炎癥通路及相關血清標志物的文獻,詳情如下:

頸動脈粥樣硬化的外在表型可以通過各種影像學手段獲得,如磁共振,甚至可以通過各種后處理軟件進行量化分析,如MRI-PlaqueView,在疾病診斷和預警中意義重大。然而了解動脈粥樣硬化發生發展的病理機制和分子通路,有望為臨床診療提供新的干預靶點,進而有效減緩逆轉動脈硬化的發展,甚至阻止后續心血管疾病的發生。血清標志物是了解疾病病理機制的一個重要窗口。本文匯總整理了動脈粥樣硬化的炎癥通路及相關血清標志物的文獻,詳情如下:

動脈粥樣硬化不同病理階段所釋放的炎性標志物和介質,都可以進入循環系統,在外周血中很容易測量到,C反應蛋白是目前最有效的炎性生物標志物。此外,可溶性CD40配體,脂聯素,白細胞介素18和基質金屬蛋白酶9可能為心血管風險分層和預測提供其他信息。總之,炎癥通路以及血清炎癥指標的研究為動脈粥樣硬化的病理機制提供了新見解。

參考文獻:

Packard R R S , Peter L . Inflammation in Atherosclerosis: From Vascular Biology to Biomarker Discovery and Risk Prediction[J]. Clinical Chemistry, 2008(1):24-38.

Jenny N S , Olson N C , Allison M A , et al. Biomarkers of Key Biological Pathways in CVD[J]. Global Heart, 2016, 11(3):327.

Vergallo R , Crea F . Atherosclerotic Plaque Healing[J]. New England Journal of Medicine, 2020, 383(9):846-857.

— THE END —

京公網安備 11010502042883號

京公網安備 11010502042883號