2025-07-04 13:11:31 by admin  85

85

2019年,The Lancet發表了一篇關于頸動脈易損斑塊的綜述,該綜述對 2013.1.1-2018.12.31期間的隨機對照研究,隊列研究等進行了meta分析,總結了斑塊易損性特征(斑塊內出血,薄/破裂的纖維帽,大脂質核等),成像技術(US,CT,MRI),臨床意義(風險評估,輔助臨床決策等)這幾方面的最新研究進展和認知現狀,基本覆蓋了我們公眾號一直致力科普的所有知識面,有興趣的可以去官網搜索全文(14頁),認真研讀。本文我們僅摘取斑塊易損性特征部分,進行翻譯解讀。

2019年,The Lancet發表了一篇關于頸動脈易損斑塊的綜述,該綜述對 2013.1.1-2018.12.31期間的隨機對照研究,隊列研究等進行了meta分析,總結了斑塊易損性特征(斑塊內出血,薄/破裂的纖維帽,大脂質核等),成像技術(US,CT,MRI),臨床意義(風險評估,輔助臨床決策等)這幾方面的最新研究進展和認知現狀,基本覆蓋了我們公眾號一直致力科普的所有知識面,有興趣的可以去官網搜索全文(14頁),認真研讀。本文我們僅摘取斑塊易損性特征部分,進行翻譯解讀。

頸動脈粥樣硬化是引起缺血性腦卒中的重要原因。在預防頸動脈斑塊向卒中進展方面,歐洲和美國相關指南多是基于對動脈粥樣硬化過程中管腔直徑縮小百分比(管腔狹窄),選擇最佳治療方法。但是,頸動脈斑塊的某些亞型(如易損斑塊)可以預測卒中的發生,與狹窄程度無關。目前的成像技術使易損斑塊診斷成為可能,斑塊內出血、斑塊體積、新生血管和炎癥等可以作為頸動脈斑塊易損性的標志物,改變當前僅基于狹窄程度的治療策略。

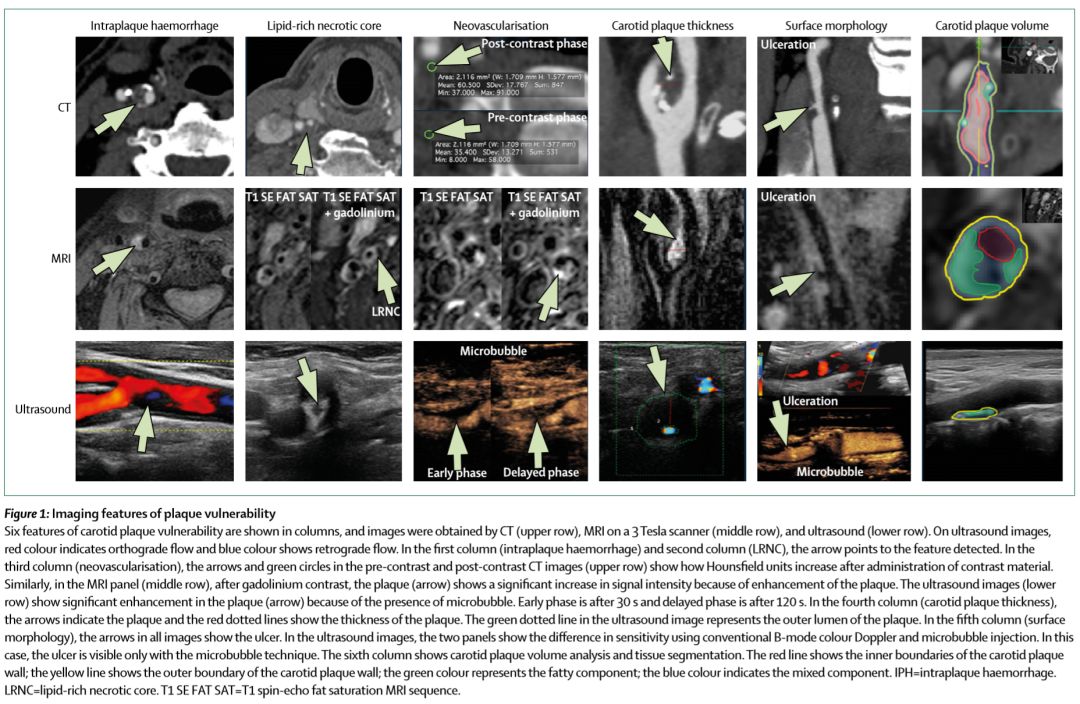

斑塊內出血:斑塊內出血是易損斑塊的關鍵特征之一,斑塊內出血被認為是與卒中發生相關的最強成像參數。MRI是檢測斑塊內出血的最佳成像技術, MRI可以將斑塊內出血分為新鮮出血(1型),近期出血(2型)和陳舊性出血(3型),但是尚無證據支持斑塊內出血的亞型與未來缺血性卒中風險之間的關系。超聲和CT不適合用于檢測斑塊內出血。脂質核和纖維帽:斑塊易損性的另外兩個特征脂質核(LRNC)和纖維帽。在頸動脈斑塊中,LRNC主要由膽固醇晶體,凋亡細胞碎片和鈣組成。纖維帽是一層纖維結締組織,將斑塊核心與管腔分開。LRNC可以預測卒中風險,在一項針對120個無癥狀個體的縱向MRI研究中,最大LRNC百分比(%LRNC = LRNC面積/壁面積)大于40%的頸動脈斑塊更容易發生纖維帽破裂,但是,無法評估%LRNC是否與中風相關。MRI對LRNC的檢測優于CT。超聲可以提供有關斑塊成分的信息,但很難將LRNC與斑塊內出血分開,因此其對LRNC的檢測并不是可靠的。薄/破裂纖維帽是斑塊易損性的重要特征,MRI(使用釓造影劑)是對該特征成像的首選技術。斑塊炎癥:炎癥反應是斑塊易損性的另一個特征,通常與血管生成有關。一項涉及62例動脈粥樣硬化斑塊患者的橫斷研究,報道了巨噬細胞斑塊浸潤,斑塊破裂與缺血性癥狀之間的相關關系。炎癥細胞一般積聚在斑塊的特定區域,通常是肩部或纖維帽中。炎癥成像在常規實踐中并不常用,僅用于研究。在過去的5年中,幾項研究顯示了PET成像和量化斑塊炎癥的潛力。MRI檢測的斑塊內炎癥顯示與炎癥的組織學標志物相關,可非侵入性定量測量斑塊炎癥,但仍需進一步的實驗研究證實。分子成像是一種檢測斑塊炎癥的創新技術,氧化鐵造影劑在檢測斑塊炎癥方面非常有前途,但是,分子成像受到造影劑注入和成像之間存在相對較長的延遲(2-24小時),這使得這種類型的成像比CT或MRI更為復雜。新生血管:斑塊易損性的另一個重要特征是斑塊內新血管形成,這與新血管破裂,出血和炎癥風險增高有關。一項針對41例有癥狀動脈粥樣硬化斑塊的超聲造影研究,發現微栓塞信號(即流入血液的小栓子)與斑塊內新血管形成正相關。20項研究的薈萃分析進一步證實超聲造影是檢測斑塊內新生血管的理想技術。CT也可用于檢測和量化斑塊內新血管形成。MRI檢測斑塊內新生血管,顯示斑塊增強與新生血管之間存在聯系。動態對比增強灌注MRI可通過顯示推注造影劑后一段時間內組織中信號強度的變化(通常5-10分鐘)來量化斑塊內新生血管, 但由于管壁尺寸小和運動偽影,難以動態成像。斑塊厚度:超聲,CT和MRI均可用于測量頸動脈斑塊厚度。Mannheim共識將斑塊定義為管壁厚度大于1·5mm,斑塊最大厚度與斑塊的大小、體積有關,可用于評估斑塊易損。 在一項針對1072名腦缺血患者的橫斷面研究中,斑塊最大厚度(MRI測量)比狹窄程度更能體現腦缺血癥狀發生的風險。

斑塊表面形態學: 根根斑塊表面形態學特征,斑塊可分為光滑型,不規則型(長度在0·3 mm-0·9 mm波動)或潰瘍型(長度≥1 mm)。斑塊腔表面不規則,是卒中風險極高的特征之一。超聲,CT和MRI均可用于評估頸動脈斑塊表面形態。由于鈣化成分的聲學陰影,超聲不是檢測斑塊表面不規則或潰瘍的最佳技術,但是,使用超聲造影劑可以提高檢測準確性。在兩項橫截面研究中(237例患者采用CTA,600例患者采用MRA),CTA診斷潰瘍的診斷準確性優于超聲(例如CTA敏感性> 90% ,超聲<40%)。斑塊體積: 頸動脈斑塊體積是確定斑塊易損性的有用指標。在一項回顧性隊列研究中,分析兩組患者的頸動脈斑塊組成和體積變化,發現頸動脈斑塊的體積與中風發作密切相關。對63例有癥狀的同側頸動脈粥樣硬化狹窄(30-69%)的患者,隨訪55個月,通過MRI評估,頸動脈斑塊體積的逐年增加與缺血性卒中復發獨立相關。MRI與CT相似,對量化頸動脈斑塊的體積非常有用。盡管MRI的空間分辨率低于CT的空間分辨率,MRI軟組織對比度更高。

斑塊內出血,脂質核,新生血管,板塊厚度,表面形態學,斑塊體積等在CT/MRI/US的成像特征

證據表明,根據斑塊特征制定治療方案能產生極大的成本效益。比較兩種卒中預防策略:一種是強化治療的醫療策略;另一種策略基于影像學,無癥狀性頸動脈狹窄患者經MRI檢查出斑塊內出血,立即接受頸動脈內膜切除術。這些患者最有可能從頸動脈內膜切除術受益:預期壽命延長(12·95歲vs 12·65歲),經濟支出降低( 13699美元和15297美元)。

目前,需要更多的隨機臨床試驗證據,評估易損斑塊特征在預防缺血性腦卒中的臨床決策中的確切作用。 MRI是目前最適合表征斑塊易損性特征的成像技術,缺點是時間較長,圖像質量對運動比較敏感。

![]() 85

85  2019年,The Lancet發表了一篇關于頸動脈易損斑塊的綜述,該綜述對 2013.1.1-2018.12.31期間的隨機對照研究,隊列研究等進行了meta分析,總結了斑塊易損性特征(斑塊內出血,薄/破裂的纖維帽,大脂質核等),成像技術(US,CT,MRI),臨床意義(風險評估,輔助臨床決策等)這幾方面的最新研究進展和認知現狀,基本覆蓋了我們公眾號一直致力科普的所有知識面,有興趣的可以去官網搜索全文(14頁),認真研讀。本文我們僅摘取斑塊易損性特征部分,進行翻譯解讀。

2019年,The Lancet發表了一篇關于頸動脈易損斑塊的綜述,該綜述對 2013.1.1-2018.12.31期間的隨機對照研究,隊列研究等進行了meta分析,總結了斑塊易損性特征(斑塊內出血,薄/破裂的纖維帽,大脂質核等),成像技術(US,CT,MRI),臨床意義(風險評估,輔助臨床決策等)這幾方面的最新研究進展和認知現狀,基本覆蓋了我們公眾號一直致力科普的所有知識面,有興趣的可以去官網搜索全文(14頁),認真研讀。本文我們僅摘取斑塊易損性特征部分,進行翻譯解讀。

京公網安備 11010502042883號

京公網安備 11010502042883號