要做頸動脈斑塊支架置入了,斑塊怎么評估?

2025-05-23 10:21:56 by admin ![]() 167

167

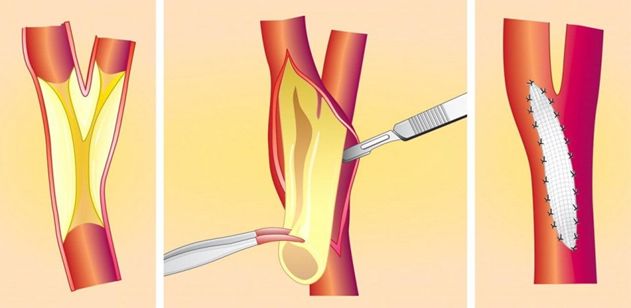

頸動脈體位表淺,走行較直,直徑可達(dá)5-6mm。頸動脈內(nèi)膜剝脫術(shù)(CEA)是治療頸動脈斑塊行之有效的方法,可以廣泛獲得頸動脈斑塊病理標(biāo)本。

CEA手術(shù)示意圖

斑塊不同的成分,在不同對比度磁共振下,有不同影像學(xué)信號特征。

不同序列下脂質(zhì)核的信號特征

基于以上兩點(diǎn),基于多對比度磁共振定性定量分析斑塊的技術(shù)已經(jīng)非常成熟,分析結(jié)果與病理比對高度一致,可用于臨床精準(zhǔn)診斷斑塊性質(zhì)(穩(wěn)定/易損)。

今天我們就從部分研究文獻(xiàn),看看CAS術(shù)前評估,頸動脈斑塊性質(zhì)都能起到什么作用:

1.穩(wěn)定斑塊在CAS中有害栓子發(fā)生率很低(1.7%)。易損斑塊合并越多數(shù)量的危險(xiǎn)因素,CAS中有害栓子發(fā)生率越高。當(dāng)頸動脈斑塊為穩(wěn)定斑塊時(shí),可以考慮不再使用栓子保護(hù)裝置。當(dāng)頸動脈斑塊為易損斑塊時(shí),建議使用栓子保護(hù)裝置。

2. CAS術(shù)后30 d不良事件(短暫性腦缺血發(fā)作、腦梗塞、頸動脈潰瘍斑塊破裂滲血等)發(fā)生率較高與易損斑塊有關(guān)。

3.斑塊內(nèi)出血(IPH)是CAS術(shù)后無癥狀DWI的獨(dú)立危險(xiǎn)因素。

4.斑塊是否為穩(wěn)定性斑塊, 外層纖維帽結(jié)構(gòu)的厚度、 完整性、 斑塊內(nèi) 脂質(zhì)成分的多少, 將影響支架釋放后的效果, 斑塊 的形態(tài)也是選擇不同類型支架的依據(jù)。

5.腦 CTP 聯(lián)合頸動脈 HR-MRI 可充分評估頸動脈狹窄程度,并了解狹窄段管腔斑塊成分,為頸動脈支架的選擇及降低圍手術(shù)期風(fēng)險(xiǎn)提供重要指導(dǎo)。

6. 頸動脈支架術(shù)后,軟斑塊組支架自膨脹程度最大,纖維硬斑塊組次之,鈣化斑組自膨脹程度相對較差。

7.術(shù)前為軟斑塊的頸動脈支架植入術(shù)后療效佳, 而嚴(yán)重鈣化斑的自膨脹相對較差, 可考慮外科手術(shù)。

8.小樣本實(shí)驗(yàn)證明:進(jìn)行CAS手術(shù),穩(wěn)定斑塊組和不穩(wěn)定斑塊組并沒有明顯的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)別,

總結(jié):斑塊的成分、性質(zhì)對支架自膨脹程度以及術(shù)后不良事件均有密切關(guān)系,因此在進(jìn)行CAS或CEA術(shù)之前,一定要綜合考慮斑塊性質(zhì),選擇合適的治療方案。

【參考文獻(xiàn)】

[1]頸動脈支架成形術(shù)中栓子保護(hù)裝置使用時(shí)機(jī)的臨床分析. (2014). 山東大學(xué).

[2]劉秋松, 何曉峰, 曾慶樂, 劉文亞, & 梅雀林. (2016). 頸動脈易損斑塊與頸動脈支架置入術(shù)后30天不良事件的相關(guān)性. 中華介入放射學(xué)電子雜志, 4(3), 150-154.

[3]趙格非, 符偉國, 唐驍, et al. 頸動脈支架成形術(shù)前應(yīng)用非增強(qiáng)多對比高分辨磁共振斑塊成像評估價(jià)值研究[J]. 中國實(shí)用外科雜志, 2018,38(12):1403-1407.

[4]陳左權(quán). (2005). 脂質(zhì)性斑塊形成頸動脈狹窄行支架置入術(shù)的感悟. 中國腦血管病雜志, 2(11), 518-519.

[5]郭旭.(2015)腦 CT 灌注成像聯(lián)合頸動脈高分辨磁共振成像在顱外段頸動脈狹窄診斷及支架成形術(shù)中的應(yīng)用.心肺血管病雜志,34(8):606-610.

[6]頸動脈支架術(shù)后支架自膨脹率與斑塊性質(zhì)的關(guān)系. (2013). 山東醫(yī)藥, 53(4), 63-65.

[7].王凱華, 陳鵬, & 楊鵬麟. (2008). 頸動脈支架術(shù)后結(jié)構(gòu)改變與術(shù)前斑塊性質(zhì)的相關(guān)性. 實(shí)用醫(yī)學(xué)雜志, 24(4), 561-563.

[8]Chung G H ,Jeong J Y , Kwak H S , et al. Associations between Cerebral Embolism andCarotid Intraplaque Hemorrhage during Protected Carotid Artery Stenting.[J].American Journal of Neuroradiology, 2016, 37(4).

京公網(wǎng)安備 11010502042883號

京公網(wǎng)安備 11010502042883號